|

글 수 3,415

라이딩시 팔은 발란스를 잡아주고, 경우에 따라서는 턴의 시작을 리드하기도 하고 리듬에 도움을 주기도 합니다. 라이딩시 팔의 기본자세는 있겠으나, 고속에서의 카빙, 모글, 아이스 등 비교적 불규칙한 사면에 순간 순간 대처하기 위해 우리가 생각하는 것 이상 많은 움직임이 일어나며, 팔동작이 개인 라이딩 스타일에 꽤 많은 부분를 차지 한다. 이는 사진이나 영상을 찍어보면 잘 알 수 있습니다. 그래서 오늘은 중요하지만 쉽게 생각하기 쉬운 팔동작에 대해서 이야기하고, 또한 팔동작과 하체의 연관성을 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

1. 팔의 해부학적 구조

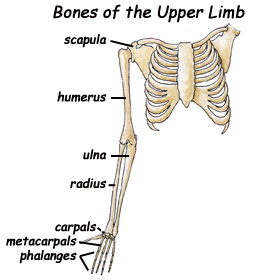

1) 상지골(Bone of upper limb)

우리가 흔히 말하는 팔 전체를 말합니다. 상지의 골격은 64개의 뼈로 구성되는데, 상지를 체간에 결합시키는 쇄골과 견갑골을 상지대라고 하고 상완골, 요골, 척골, 수근골, 중수골 및 지골을 자유상지골이라고 한다.

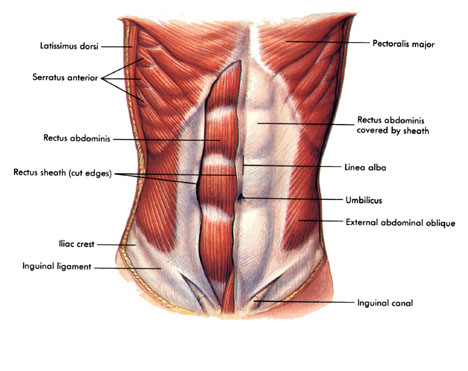

2) 상지근(Muscle of upper limb)

상지의 근은 견부의 근, 상완의 근, 전완의 근 및 손의 근으로 구분한다. 참조로 일반인의 전체 뼈의 무게는 체중의 약 10~18%이며, 근육의 무게는 약 36~42%(한국만성질환관리협회)로 조사되며 이를 근거로 팔의 뼈와 근육의 무게를 유추하면, 팔은 우리가 생각하는 것 이상의 무게를 지닌다는 것을 알 수 있다.

2. 스노보드와 팔의 상관관계

1) 몸의 안정성과 균형

스노보드의 기본자세인 BBP의 내용 중 팔을 언급한 부분에서 팔이 몸의 안정성에 영향을 준다는 것을 알 수 있다. BBP의 내용을 간략하게 소개하자면 우선 발을 적당히 넓혀 기저면적을 확보하고, 중심고를 낮춰주어 안정성을 도모하고, 시선은 전방을 응시하며, 그리고 팔을 넓혀서 몸의 안정성과 중심을 잡는 것이 주요 내용이다. 팔을 실제로 적당히 넓혀주면 몸의 무게를 분산시켜 균형을 잡는데 유리하게 되는데, 예를 들자면 외줄타기를 할 때 긴봉을 잡고 가는 경우를 생각해 보면 되겠다. 팔은 스피드와 상관있게 그 사용 정도가 변화되는 것이 좋은데 이는 나중에 다시 언급하도록 하겠다.

2) 스티어링

초보자는 상체 로테이션을 할 때 골반을 기점으로 척주를 돌리는 동작을 하는데 다소 어려움을 겪는다. 평소에 쉽게 접할 수 없는 동작일 뿐만 아니라, 스티어링시 상체의 무게를 하체에 정확히 전달해야 그 힘을 발휘할 수 있는데, 척주의 회전과 굴곡, 골반의 움직임을 돕는 외복사근과 내복사근 복횡근, 복직근 등을 초급자가 사용하기는 쉬운일이 아니기 때문이다. 그래서 초급자가 비기너 턴, 너비스 턴, 슬라이딩 계통의 턴등 비교적 안정되고 상체의 힘이 많이 요구되지 않는 턴에서는 팔을 이용해서 척주의 회전을 돕고, 상급계열의 턴을 할 때에는 팔의 동작은 간결하게 하고 복근을 이용하여 스티어링 동작을 해야 상황에 맞는 힘 전달을 하는데 유리하다.

3) 무게 중심

앞에서 언급한 것처럼 팔의 무게는 우리가 생각한 것 이상의 무게를 지닌다. 그래서 라이딩시 순간 순간 변화하는 무게 중심을 잡는데 팔이 손쉽게 사용되며, 무게 중심을 잡는데 어려움을 느낄수록 팔의 동작이 간결하지 못하게 된다. 양 팔 끝이 추라고 생각하고 늘어뜨리고 라이딩을 하면 팔의 무게감을 느낄 수 있고 프론트 사이드, 백사이드일 때 수직 항력의 방향에 팔을 위치하면 생각보다 간결한 팔동작으로 무게 중심을 유지 할 수 있게 된다.

4) 리듬감

팔을 통해서 손쉽게 리듬을 만들며 라이딩을 할 수 가 있다. 혹 상급자를 뒤를 따라가면서 라이딩한 경험이 있다면 리듬이 라이딩하는데 얼마나 중요한지 알 수 있을 것이다. 시계의 추처럼 리듬을 만들며 라이딩해 보기를 권장합니다.

3. 팔동작과 하체의 연관성

라이딩하는데 있어서 상체와 하체의 연관성은 매우 중요하다. 상체의 동작이 하체에 영향을 미칠수도 혹은 그 반대의 경우가 발생하는데 우리가 이 사실을 알기는 생각처럼 쉬운 일이 아니다. 예를 들자면 새의 날개짓처럼 뒷팔이 날리면서 라이딩하는 사람을 자세히 살펴보자. 습관적으로 팔을 움직일 수 도 있겠지만, 그 사람의 하체 동작을 유심히 살펴보게 되면 center pivot을 하지 못하고 heavey front foot 동작으로 기인해 양발에 비교적 동등한 압력을 실어주지 못해 턴이 빠져 나올 때 뒤발을 과도하게 사용하고, 이 순간 팔은 무게 중심을 잡기 위해서 팔을 날리는 동작을 하는 것을 상급자의 라이딩에서도 자주 볼 수 있다.

이를 좀 더 과학적으로 접근해 보자면, 한 물체가 다른 물체에 발휘한 모든 토크는 이들 물체에 동일한 축 주위를 회전한다면 후자의 물체에 의하여 전자의 물체에 발휘되는 크기가 같고, 방향이 반대인 토크가 존재한다. 이는 뉴턴의 제 3법칙을 각운동 적용시킨 것이다.

스포츠 현장에서 각운동의 반작용의 예를 들어보자면 멀리뛰기 공중동작에서는 착지를 위하여 다리를 시계 방향으로 스윙하게 되면 이로 인하여 크기가 같고 방향이 반대인 토크가 생겨나 상체를 반시계 방향으로 회전시키게 된다(좌우 수평축에서의 각반작용). 또한 테니스 백핸드 스트로크를 할 때에 시계 방향의 토크가 발생되며, 이러한 토크는 크기가 같고 방향이 반대인 반작용 토크를 야기시켜 하체를 반시계 방향으로 회전시키려고 할 것이다. 이 때 양 발이 지면에 견고하게 밀착되어 있다면 반작용 토크는 지면에 전달되는데, 지구의 관성모멘트는 무한대의 크기이므로 반작용 토크에 의한 각가속도는 전혀 관찰되지 않는 반면에, 백핸드 스트로크에 의한 시계 방향의 토크는 테니스 선수의 상체가 지니고 있는 관성모멘트가 비교적 작기 때문에 작용된 토크에 의하여 각가속도를 경험할 수 있게 된다. 즉, 작용된 토크에 의하여 백핸드 스트로크시에 팔의 각운동만이 관찰되어진다.

이를 스노보드와 연관 시켜보자면 상체의 로테이션 동작이 반시계 방향으로 회전할 때 스노보더의 하체는 크기가 같고 방향이 반대인 반작용 토크에 의하여 시계 반대 방향으로 회전하게 되며(수직축에서의 각반작용), 양 발이 비교적 지면에 견고하게 밀착되어 있는 스노보드 운동에서 반작용 토크는 지면에 전달되는데, 앞서 언급한 것처럼 지구의 관성모멘트는 무한하여 반작용 토크에 의한 각가속도는 전혀 관찰되지 않는 반면에 스노보더의 상체가 지니고 있는 관성모멘트 역시 비교적 작기 때문에 작용된 토크에 의하여 각가속도를 경험할 수 있게 된다. 즉 여기에서도 작용된 토크에 의하여 상체 로테이션시에 팔의 각운동만이 관찰되어진다. 스노보드가 테니스와 다른 점은 프레싱 동작에서 웨이팅과 언웨이팅이라는 동작에서의 로테이션은 어느정도 차이가 존재할 것이며, 웨이팅에서 상체의 로테이션은 반작용 토크에 의한 각가속도는 전혀 관찰되지 않는 반면 언웨이팅에서는 약간의 토크 성향이 발생하여 라이딩시 미세하지만 영향을 끼칠 것이라고 사료된다.

<참고문헌>

예종이, 생체역학, 태근.

체육과학연구원, 생체역학.

주명덕, 운동역학, 대한미디어

노민희외 3명, 인체해부학, 정담.

CASI reference guide

KSA 교본

어려운 용어가 너무 많네요..문과출신이라..ㅡㅡ;

맞는 말씀만 써주셨네요.

예전에 어느분이 파크에서 180/360 스핀시 작용 반작용 원리로 슬립을 잡는방법에 관해 설명한적이 있지요.

문박사님 말씀도 전에 읽은 글과 비슷한 연장선에 있는듯 합니다.

요즘 라이딩에 관해서 많은 생각을 하고있는 1人으로써 몸으로 하던것을 말로 정리하는것이 매우 어렵더군요.

저도 무주에서 타구요, 시간나신다면 꼭 같이 라이딩해보고 싶네요^^

맞는 말씀만 써주셨네요.

예전에 어느분이 파크에서 180/360 스핀시 작용 반작용 원리로 슬립을 잡는방법에 관해 설명한적이 있지요.

문박사님 말씀도 전에 읽은 글과 비슷한 연장선에 있는듯 합니다.

요즘 라이딩에 관해서 많은 생각을 하고있는 1人으로써 몸으로 하던것을 말로 정리하는것이 매우 어렵더군요.

저도 무주에서 타구요, 시간나신다면 꼭 같이 라이딩해보고 싶네요^^

헝글에 잠깐 소홀한 사이에 문박사님이 여러 칼럼을 올리셨네요.

모두 "생각하는 스노우보드"의 차원에서 지적인 흥미와 호기심을 자극할 만한 주제들이네요.

차근차근 읽어보고 라이딩에 득이 되도록 만들겠습니다.

이번주제는 정말로 라이더들이 민감하게 생각하는 팔동작에 대해 고민거리를 던져주셨네요.

마지막, "팔동작과 하체의 연관성"에서 중요한 메세지가 담겨져 있는 거 같네요.

"웨이팅에서 상체의 로테이션은 반작용 토크에 의한 각가속도는 전혀 관찰되지 않는 반면 언웨이팅에서는 약간의 토크 성향이 발생하여 라이딩시 미세하지만 영향을 끼칠 것이라고 사료된다."

즉, 이말을 곰곰히 해석해보면, 라이딩에서 이런 말을 주장하시는 것으로 생각됩니다.

"언웨이팅 상태에서 팔동작을 사용하는 것은 작용반작용의 원리에 입각하여 라이딩에 민감하게 작용되므로, 특히 엣지체인징 동안의 언웨이팅 상태에서 라이더들이 습관적으로 불필요하게 과도한 팔동작을 사용하는 것은 신중해야 한다."

이런 힌트를 넌지시 던져주고 있는게 아닌가 하는 생각이 듭니다.

올바른 해석인지 모르겠습니다.^^

모두 "생각하는 스노우보드"의 차원에서 지적인 흥미와 호기심을 자극할 만한 주제들이네요.

차근차근 읽어보고 라이딩에 득이 되도록 만들겠습니다.

이번주제는 정말로 라이더들이 민감하게 생각하는 팔동작에 대해 고민거리를 던져주셨네요.

마지막, "팔동작과 하체의 연관성"에서 중요한 메세지가 담겨져 있는 거 같네요.

"웨이팅에서 상체의 로테이션은 반작용 토크에 의한 각가속도는 전혀 관찰되지 않는 반면 언웨이팅에서는 약간의 토크 성향이 발생하여 라이딩시 미세하지만 영향을 끼칠 것이라고 사료된다."

즉, 이말을 곰곰히 해석해보면, 라이딩에서 이런 말을 주장하시는 것으로 생각됩니다.

"언웨이팅 상태에서 팔동작을 사용하는 것은 작용반작용의 원리에 입각하여 라이딩에 민감하게 작용되므로, 특히 엣지체인징 동안의 언웨이팅 상태에서 라이더들이 습관적으로 불필요하게 과도한 팔동작을 사용하는 것은 신중해야 한다."

이런 힌트를 넌지시 던져주고 있는게 아닌가 하는 생각이 듭니다.

올바른 해석인지 모르겠습니다.^^

요즘 유행이 로테이션과 팔동작 이네요..

로테이션과 팔동작을 크게해서 리드함으로 잃는 점도 있다고 생각하는데요.

전 로테이션 없이 막타다 제작년부터 로테이션 하는걸로 라이딩 고치고 실력이 크게 늘었습니다만...

그래서 로테이션 광신도 였죠...

그러던차에 문박사님 만나고 ..로테이션은 필요한 만큼만 하는거란 소리듣고 .. 진짜 멍하더라고요 ...ㅠㅠ

이 양반이 무슨 개소리야 했다는 ㅋㅋ ㅈㅅ ;; 근데 곰곰 생각해보고 부연설명해주시는거 들어보니

일리있어서 곰곰 생각해보니 맞더라고욤 ;;

그전에 빠른 턴에서는 그 로테이션 동작이 방해가 되는걸 느끼긴했지만... 아직 로테이션에 대한 믿음때문에

더빠르게 하면 된다 ...라고 생각했는데. 전 그게 불가능 했습니다. 리듬도 안타지고... 체력이 약해서 그런지 ;;

슬라이딩턴시에는 턴이 천천히 진행되니 괜찮아요. 오히려 장점이 부곽 되는것같습니다. 그러나

턴시점이 빨라질수록 상체 움직임이 점점 작아지게 되는걸..

느끼고 왜이렇게 안되지 하고 있던걸 생각하면 웃기기도 하고...그러네요 ㅋ 주제에서 좀 어긋났나요? ㅎㅎ

로테이션과 팔동작을 크게해서 리드함으로 잃는 점도 있다고 생각하는데요.

전 로테이션 없이 막타다 제작년부터 로테이션 하는걸로 라이딩 고치고 실력이 크게 늘었습니다만...

그래서 로테이션 광신도 였죠...

그러던차에 문박사님 만나고 ..로테이션은 필요한 만큼만 하는거란 소리듣고 .. 진짜 멍하더라고요 ...ㅠㅠ

이 양반이 무슨 개소리야 했다는 ㅋㅋ ㅈㅅ ;; 근데 곰곰 생각해보고 부연설명해주시는거 들어보니

일리있어서 곰곰 생각해보니 맞더라고욤 ;;

그전에 빠른 턴에서는 그 로테이션 동작이 방해가 되는걸 느끼긴했지만... 아직 로테이션에 대한 믿음때문에

더빠르게 하면 된다 ...라고 생각했는데. 전 그게 불가능 했습니다. 리듬도 안타지고... 체력이 약해서 그런지 ;;

슬라이딩턴시에는 턴이 천천히 진행되니 괜찮아요. 오히려 장점이 부곽 되는것같습니다. 그러나

턴시점이 빨라질수록 상체 움직임이 점점 작아지게 되는걸..

느끼고 왜이렇게 안되지 하고 있던걸 생각하면 웃기기도 하고...그러네요 ㅋ 주제에서 좀 어긋났나요? ㅎㅎ

젠보더님 고견 감사드립니다. 제가 가장 하고 싶은 포인트였는데 써 놓고 보니 글이 좀 어려웠습니다. 글쓰는 재주를 더 기르도록 하겠습니다.

왁시님 칼럼란이 없어서 그랬습니다 지송 ㅜㅜ

펑님 보드에서 기본이라는 것이 있고 모든 테크닉은 상황에 맞게 적절하게 사용되는 것이 좋다고 생각합니다. 비난이 아닌 비판과 존중과 배움은 우리를 더욱 성장시키지 않을까요^^

...님 지적 감사드립니다. 상황에 맞게 신체를 사용하고, 상체와 하체는 밀접하게 연관되어 있다라고 간단하게 되네요. 이런 쉬운것을 제가 어렵게 썼네요 죄송합니다 ㅜㅜ

왁시님 칼럼란이 없어서 그랬습니다 지송 ㅜㅜ

펑님 보드에서 기본이라는 것이 있고 모든 테크닉은 상황에 맞게 적절하게 사용되는 것이 좋다고 생각합니다. 비난이 아닌 비판과 존중과 배움은 우리를 더욱 성장시키지 않을까요^^

...님 지적 감사드립니다. 상황에 맞게 신체를 사용하고, 상체와 하체는 밀접하게 연관되어 있다라고 간단하게 되네요. 이런 쉬운것을 제가 어렵게 썼네요 죄송합니다 ㅜㅜ

이글을 다시 곱씹어서 되새김질해보니, 앞에서 제가 언급한 결론부 뿐만 아니고,

글 전체적으로 중요한 메세지를 드러내고 있음을 느꼈습니다.

"1. 팔의 해부학적 구조"에서,

상지골을 이루고 있는 뼈의 갯수가 64개라는 엄청난 갯수로 이루어져 있다는 점은

그만큼 다른 신체부위에 비해 팔의 움직임을 더 섬세하게 제어할 수 있다는 것을 시사하고 있습니다.

또한 팔의 무게를 정확하게는 언급을 하지 않았지만 상당한 무게를 지닌다는 것을 강조하고 있는데,

이것은 그만큼 팔을 벌린 채로 상체 로테이션을 행하는 경우에 다른 어떤 신체부위보다 강력한 피봇팅이 데크에 전달될 수 있음을 시사하고 있는 것이지요.

즉, 스노우보딩에서의 팔의 역할은, 대뇌로부터의 명령을 전달받아 가장 신속하고 섬세하게 제어될 수 있고,

피봇팅 측면에서 가장 강력하게 작용될 수 있는 동작이므로 그 역할이 매우 중요하다.

그러므로, 팔동작을 어떻게 적극적으로 활용할 것인가에 따라서 라이딩의 퍼포먼스에 매우 크게 영향을 끼친다는 것을 시사하고 있네요.

"2. 스노우보드와 팔의 상관관계"에서는, 그렇다면 팔동작으로 스노우보딩에 어떻게 활용할 것인가에 대해서 여러가지 측면에서 힌트를 주고 있군요.

"(1) 몸의 안정성과 균형"을 언급한 부분에서는, 외줄타기에서의 긴봉이라는 매우 적절한 비유를 들면서, 많은 라이더들이 간과하고 있는 점인, 앞팔과 뒤팔의 균형이 항상 유지되어야 한다는 점을 강조하고 있군요.

또한, 스피드와 연관되어 팔동작의 사용 정도가 변화되어야 한다는 것을 언급하고 그 상세한 내용은 뒤로 미루고 있는데, 뒤에서 구체적으로 언급하지는 않았네요. 아마도, 이글의 마지막에 언급한 결론부의 내용을 말씀하는 듯한데 함축적으로 힌트를 주고 있지 않나 생각됩니다. 나중에 기회가 되면, 보다 구체적으로 언급해주시면 라이더들에게 많은 도움이 되겠지요.^^

"(2) 스티어링"에서는, 상급자가 될수록 팔의 동작을 간결하게 하라는 말은 팔동작을 사용하지 말라는 말이 아니고, 복근과 허리근육을 이용하여 피봇팅의 회전력이 더욱 빠르고 강력하게 하체로 전달되도록 하라는 것을 넌지시 시사하고 있네요. 즉, 상급자가 될수록 팔동작을 상체와 히프, 무릅과 연계시켜서 강력한 스티어링 동작에 활용하라고 말하고 있네요.

"(3) 무게중심"에서는, (1)의 안정성과 균형을 다시 강조하고 있는 것과 함께, 팔을 든 자세와 팔을 내린 자세를 비교했을 때, 무게중심을 아래쪽에 두는 것이 턴을 안정되게 한다는 측면에서 팔을 내린 자세가 더욱 유리하다는 것을 넌지시 알려주고 있는거지요.

"(4) 리듬감"에서는, 턴의 리듬감, 즉 타이밍과 코디네이션을 위해서 팔동작을 적극적으로 활용하라는 것을 조언해주고 있네요.

"3. 팔동작과 하체의 연관성"에서는 좀 길게 설명을 하고 있지만, 이미 앞의 댓글에서 언급했듯이,

웨이팅 상태보다는 언웨이팅 상태에서의 팔동작은 매우 조심스럽게 행해야 한다는 것을 말해주고 있지요.

특히, 고속라이딩에서 더욱 그러하겠지요.

아무튼, 글 전체적으로 라이딩에 도움되는 많은 조언들을 던져주고 있네요.고맙습니다. 문박사님!!!

제가 언급한 부분에서 잘못된 부분이 있다면 좀더 쉽게 추가 설명을 부탁드립니다.^^

글 전체적으로 중요한 메세지를 드러내고 있음을 느꼈습니다.

"1. 팔의 해부학적 구조"에서,

상지골을 이루고 있는 뼈의 갯수가 64개라는 엄청난 갯수로 이루어져 있다는 점은

그만큼 다른 신체부위에 비해 팔의 움직임을 더 섬세하게 제어할 수 있다는 것을 시사하고 있습니다.

또한 팔의 무게를 정확하게는 언급을 하지 않았지만 상당한 무게를 지닌다는 것을 강조하고 있는데,

이것은 그만큼 팔을 벌린 채로 상체 로테이션을 행하는 경우에 다른 어떤 신체부위보다 강력한 피봇팅이 데크에 전달될 수 있음을 시사하고 있는 것이지요.

즉, 스노우보딩에서의 팔의 역할은, 대뇌로부터의 명령을 전달받아 가장 신속하고 섬세하게 제어될 수 있고,

피봇팅 측면에서 가장 강력하게 작용될 수 있는 동작이므로 그 역할이 매우 중요하다.

그러므로, 팔동작을 어떻게 적극적으로 활용할 것인가에 따라서 라이딩의 퍼포먼스에 매우 크게 영향을 끼친다는 것을 시사하고 있네요.

"2. 스노우보드와 팔의 상관관계"에서는, 그렇다면 팔동작으로 스노우보딩에 어떻게 활용할 것인가에 대해서 여러가지 측면에서 힌트를 주고 있군요.

"(1) 몸의 안정성과 균형"을 언급한 부분에서는, 외줄타기에서의 긴봉이라는 매우 적절한 비유를 들면서, 많은 라이더들이 간과하고 있는 점인, 앞팔과 뒤팔의 균형이 항상 유지되어야 한다는 점을 강조하고 있군요.

또한, 스피드와 연관되어 팔동작의 사용 정도가 변화되어야 한다는 것을 언급하고 그 상세한 내용은 뒤로 미루고 있는데, 뒤에서 구체적으로 언급하지는 않았네요. 아마도, 이글의 마지막에 언급한 결론부의 내용을 말씀하는 듯한데 함축적으로 힌트를 주고 있지 않나 생각됩니다. 나중에 기회가 되면, 보다 구체적으로 언급해주시면 라이더들에게 많은 도움이 되겠지요.^^

"(2) 스티어링"에서는, 상급자가 될수록 팔의 동작을 간결하게 하라는 말은 팔동작을 사용하지 말라는 말이 아니고, 복근과 허리근육을 이용하여 피봇팅의 회전력이 더욱 빠르고 강력하게 하체로 전달되도록 하라는 것을 넌지시 시사하고 있네요. 즉, 상급자가 될수록 팔동작을 상체와 히프, 무릅과 연계시켜서 강력한 스티어링 동작에 활용하라고 말하고 있네요.

"(3) 무게중심"에서는, (1)의 안정성과 균형을 다시 강조하고 있는 것과 함께, 팔을 든 자세와 팔을 내린 자세를 비교했을 때, 무게중심을 아래쪽에 두는 것이 턴을 안정되게 한다는 측면에서 팔을 내린 자세가 더욱 유리하다는 것을 넌지시 알려주고 있는거지요.

"(4) 리듬감"에서는, 턴의 리듬감, 즉 타이밍과 코디네이션을 위해서 팔동작을 적극적으로 활용하라는 것을 조언해주고 있네요.

"3. 팔동작과 하체의 연관성"에서는 좀 길게 설명을 하고 있지만, 이미 앞의 댓글에서 언급했듯이,

웨이팅 상태보다는 언웨이팅 상태에서의 팔동작은 매우 조심스럽게 행해야 한다는 것을 말해주고 있지요.

특히, 고속라이딩에서 더욱 그러하겠지요.

아무튼, 글 전체적으로 라이딩에 도움되는 많은 조언들을 던져주고 있네요.고맙습니다. 문박사님!!!

제가 언급한 부분에서 잘못된 부분이 있다면 좀더 쉽게 추가 설명을 부탁드립니다.^^

젠보더님

(2) 스티어링"에서는, 상급자가 될수록 팔의 동작을 간결하게 하라는 말은 팔동작을 사용하지 말라는 말이 아니고, 복근과 허리근육을 이용하여 피봇팅의 회전력이 더욱 빠르고 강력하게 하체로 전달되도록 하라는 것을 넌지시 시사하고 있네요. 즉, 상급자가 될수록 팔동작을 상체와 히프, 무릅과 연계시켜서 강력한 스티어링 동작에 활용하라고 말하고 있네요.

이 글이 제가 전하고자 하는 핵심포인트 중에 하나입니다. 글을 편하게 잘 써주셔서 읽는 사람이 편하네요. 한수 잘 지도 받았습니다^^ 이번 CASI 티칭 동영상을 보니 기본은 비슷한데 몇가지 부분이 수정되었더군요. 예를 들면 아이솔레이티드 비기너 턴시 턴 마무리시에 산쪽을 정확히 응시하더군요. 턴 마무리시는 거의 사이드 슬리핑의 느낌으로 스피드를 컨드롤 할 수 있도록 초급자를 섬세하게 배려했다는 느낌을 받았습니다. 잘 아시겠지만 시선이나 목만 돌아가도 보드는 회전하려는 성향을 가지는데 팔이나 상체는 얼마나 많은 토크를 발생할까요?

제가 지금 추구하고자 하는 라이딩은 야마가, 레드, 디지 정도 되는 슬로프에서 스키어처럼 다이나믹하게 숏턴을 구사하고자 하는 것이 지금 목표입니다. 그러려다 보니 지금의 글이 나오게 되었습니다. 몇년이 걸리더라도 꼭 만들어서 스노보드도 가능하다는 것을 보여주고 싶은게 제 바램입니다. 앞으로 많은 수정, 보완 부탁드리겠습니다. 정말 감사합니다^^

PS)마지막 상,하체 내용은 지금 검증 중입니다. 원포인트 강습 중 팔이 날려서 라이딩하는 스노보더가 많아서 각각의 강습생 영상을 찍어보니 모두 하체 동작에서 문제가 발생 그 연유로 팔이 날리는 동작이 보이더군요. 아마도 이것 말고도 더 나올 것 같아 지금 영상을 계속 보고 있습니다. 개인적으로 기대가 됩니다^^

(2) 스티어링"에서는, 상급자가 될수록 팔의 동작을 간결하게 하라는 말은 팔동작을 사용하지 말라는 말이 아니고, 복근과 허리근육을 이용하여 피봇팅의 회전력이 더욱 빠르고 강력하게 하체로 전달되도록 하라는 것을 넌지시 시사하고 있네요. 즉, 상급자가 될수록 팔동작을 상체와 히프, 무릅과 연계시켜서 강력한 스티어링 동작에 활용하라고 말하고 있네요.

이 글이 제가 전하고자 하는 핵심포인트 중에 하나입니다. 글을 편하게 잘 써주셔서 읽는 사람이 편하네요. 한수 잘 지도 받았습니다^^ 이번 CASI 티칭 동영상을 보니 기본은 비슷한데 몇가지 부분이 수정되었더군요. 예를 들면 아이솔레이티드 비기너 턴시 턴 마무리시에 산쪽을 정확히 응시하더군요. 턴 마무리시는 거의 사이드 슬리핑의 느낌으로 스피드를 컨드롤 할 수 있도록 초급자를 섬세하게 배려했다는 느낌을 받았습니다. 잘 아시겠지만 시선이나 목만 돌아가도 보드는 회전하려는 성향을 가지는데 팔이나 상체는 얼마나 많은 토크를 발생할까요?

제가 지금 추구하고자 하는 라이딩은 야마가, 레드, 디지 정도 되는 슬로프에서 스키어처럼 다이나믹하게 숏턴을 구사하고자 하는 것이 지금 목표입니다. 그러려다 보니 지금의 글이 나오게 되었습니다. 몇년이 걸리더라도 꼭 만들어서 스노보드도 가능하다는 것을 보여주고 싶은게 제 바램입니다. 앞으로 많은 수정, 보완 부탁드리겠습니다. 정말 감사합니다^^

PS)마지막 상,하체 내용은 지금 검증 중입니다. 원포인트 강습 중 팔이 날려서 라이딩하는 스노보더가 많아서 각각의 강습생 영상을 찍어보니 모두 하체 동작에서 문제가 발생 그 연유로 팔이 날리는 동작이 보이더군요. 아마도 이것 말고도 더 나올 것 같아 지금 영상을 계속 보고 있습니다. 개인적으로 기대가 됩니다^^